Ce dernier weekend d’avril, MALTAE a engagé le premier des 4 périples prévus cette année 2025 pour partager et transmettre ses 30 ans de travaux sur le paysage en invitant à découvrir, revisiter et projeter l’avenir de 15 jardins, qui avec leurs habitants ont constitué quelques étapes fertiles. Sous l’apparence d’un marathon de 3 jours, cet itinéraire centré sur le sujet de LA RURALITE MARITIME ET INSULAIRE a donné l’occasion, au delà de la visite de chaque lieu, de rebondir d’un jardin à l’autre sur la richesse des liens, visibles ou invisibles entre ville, agriculture et mer que tissent les sites entre eux pour nourrir la thématique. Saisie par ces entrées fragmentaires, ce fut l’occasion d’appréhender la globalité de la thématique traitée à l’échelle du territoire : rendre lisible, par l’appropriation, la méthodologie développée au fil des années pour faire du paysage un outil de méditation pour entrer dans la complexité du tout Ce fut aussi l’occasion de revenir sur les premières rencontres du paysage, tenues en 2001 aux Bormettes à La Londe les Maures, « QUEL JARDIN DE L ENTRE TERRE ET MER, entre Europe et Méditerranée, entre nature et culture « , où la métaphore du jardin avait interrogé l’avenir du littoral trois jours durant, questionné par 200 participants. Les 15 jardins présentés ici viennent réactualiser et poursuivre l’étude exploratoire, jamais publiée qui fut conduite sous la forme d’une étude-action en 2000 et 2001 pour le compte de la DIREN et de la Région. L’objectif en était de donner à lire le « trait de côte » dans son épaisseur continentale et marine a partir d’une cinquantaine de « bouts de paysage, entre terre et mer ». Cet entre deux, emprunté au philosophe Paul Virilio a été depuis trente ans décliné dans toute sa richesse, entre nature et culture, entre Europe et Méditerranée, entre eau douce et eau salée, entre pays et agglo, entre campagne et forêt…

Pour tous ceux qui n’ont pas pu participer, une visite virtuelle est proposée le 16 mai prochain, à 17h et dans le cadre de l’événement national des 48 h de l’agriculture urbaine. Trois autres itinéraires auront lieu aux saisons d’été, d’automne et d’hiver 2025. Le deuxième itinéraire de partage des trente ans de paysage de MALTAE aura lieu du 26 au 29 juin. les Inscriptions sont ouvertes.

12 séquences, 12 jardins pour revisiter en avril 30 ans où MALTAE a déroulé le fil des liens entre ville, agriculture… et mer. A chaque étape, mettre en débat « Quelles perspectives pour ces sites ?

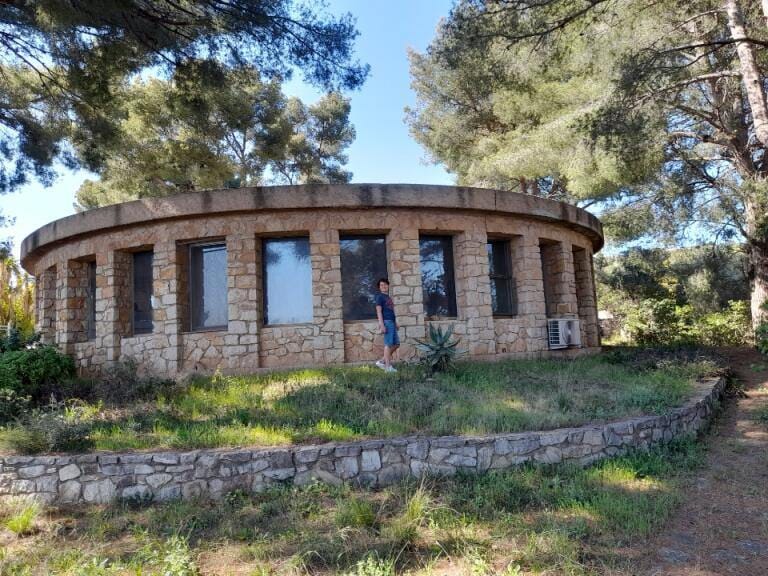

SEQUENCE 1 – « Habiter les pentes du littoral varois » avec Henri Komatis et Gérard Paquet : la « Maison ronde » à Ollioules

Sur un belvédere des pentes collinaires d’Ollioules, en clin d’oeil au film « habiter les pentes du littoral varois » réalisé en 2004 sur les architectures des agences Aubert- Lefèvre au Gaou Bénat et de l’ Atelier de Montrouge à Ramatuelle au village du Merlier, nous avons visité la maison du premier directeur du Centre culturel de Chateauvallon, Gérard Paquet, conçue et édifiée par l’architecte Henri Komatis, contemporain des architectes sus-cités. Dans les années 1960, la colline était peu urbanisée et cette maison ronde construite en pierres locales, au milieu de la pinède de son jardin , illustre la manière dont s’est constitué le paysage littoral varois depuis plus de 50 ans : « Bâtir les pentes », avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de densité… Cette visite fut l’occasion de rappeler l’atelier du paysage de 2007, tenu au Lycée du Golf Hôtel de Hyères dédié aux paysages de terrasses pour y donner à lire la figure de la » terrasse » dans sa double appartenance au langage constructif de l’agriculture et de l’architecture méditerranéenne. Clin d’oeil pour valoriser à Hyères la proximité des deux lycées agricole et Batiment comme une ressource pour le territoire.

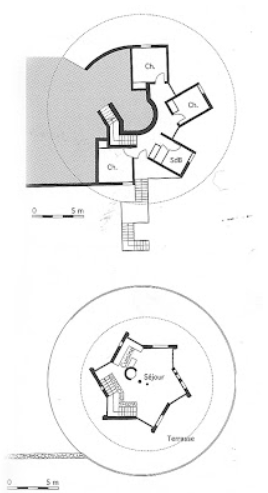

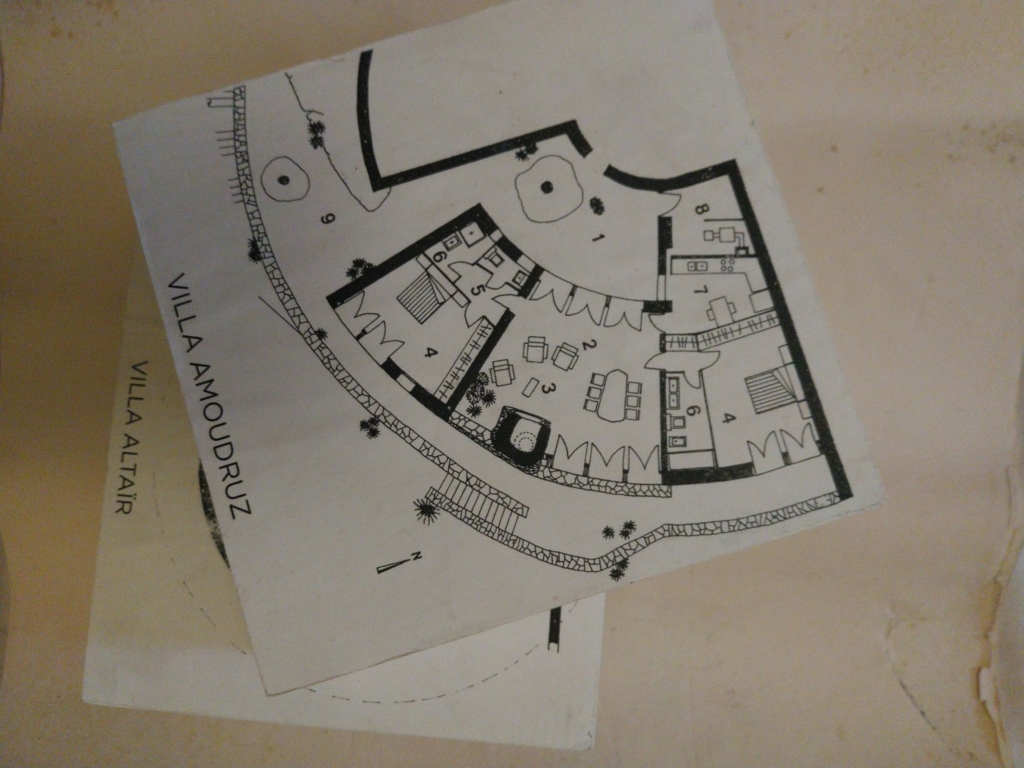

Au delà de cette lecture, de comment les pentes du littoral varois sont passées d’un paysage de collines en garrigues ou cultivées en restanques à celui d’un paysage urbain ou périurbain, cette visite a permis de contextualiser le fonds d’archives de l’Agence Lefevre Aubert (du Lavandou) dont les deux architectes étaient varois, de la même génération que Henri Komatis. Ils ont témoigné, de leur vivant, être venus les week-ends participer, enthousiastes, aux chantiers collectifs de reconstruction des restanques lors de l’édification du centre culturel de Chateauvallon. Par ailleurs, les villas rondes édifiées en 1960 par H. Komatis ne sont pas sans rappeler la villa Altaïr du Cap Negre, commune du Lavandou, elle aussi ronde et elle aussi située au sommet d’une colline, dessinée en 1959 par les architectes J.Aubert et A.Lefevre

Deux membres de MALTAE : Nathalie Brun, journaliste et Genevieve Baudin, architecte, initiateur de la visite et artisan de la rencontre entre le nouvel habitant de la maison ronde et l’historienne de Henri Komatis, Valérie Michèle Fauré : quand le porté à connaissance itinere, lui aussi, dans un sur mesure et au plus près des sites…

Villa Altair Cap Negre 1959 Architectes Aubert -Lefevre, le motif de la maison ronde et des vues à 360 ° et de la course du soleil, signe d’une époque

Enfin, et non des moindres, la visite permis la rencontre entre le nouvel acquéreur de la maison et l’historienne de l’architecte

SEQUENCE 2 Jardin nourricier et Ferme-auberge des Olivades à Ollioules, et Jardin- amphithéâtre de bancaous, Francis Marmier à Aiguebelle au Lavandou, « Prise de terres et résistances », hommages aux paysans du littoral

Clin d’oeil à un mémorable atelier du paysage initié par MALTAE et coorganisé avec les associations Terre de Liens, et le « Collectif de Défense des Terres Fertiles » en 2012 au lycée agricole de Hyères, dont le nom fut « Prises de terre, Résistances », l’accueil au domaine des Olivades fut l’occasion d’évoquer deux bouts de paysage littoral, résultants de deux formes de lutte paysanne, là encore, une à Ollioules et l’autre au Lavandou.

L’accueil par Denise, Daniel et Agnès Vuillon fut le deuxième grand moment de la journée, avec un récit oral de l’histoire d’un domaine dont les origines sont celles d’une bastide comme tant d’autre en Provence, à vocation d’abord nourricière et d’agrément. Les trois dernières générations témoignent d’une seule voix de l’énergie, de la résistance et de l’inventivité qu’il fallut déployer pour tenir bon pendant plus de cinquante ans et arriver à maintenir et valoriser la vocation agricole à ces terres. Le témoignage de Daniel Vuillon fut un vibrant hommage aux paysans de la deuxième moitié du XXe siècle, de leurs difficultés à survivre face à l’arrivée de la grande distribution et la pression de l’urbanisation. La narration par Denise Vuillon de la manière dont ils inventèrent, ici, en 2001 le modèle des AMAPS ( Associations de maintien de l’agriculture paysanne) en transformant la contrainte de la mondialisation en ressource et puisant leurs références aux Etats-Unis ( CSA Community Supported Agriculture) et au Japon ( les Teikei ). Elle resitua avec force l’introduction de l’exigence du bien se nourrir dans sa relation à la santé, dès ces années 2000, ce qui apparait comme une évidence aujourd’hui.

Ces évocations de temps longs, 30 ans, 50 ans, trois quart de siècles depuis l’après-guerre et l’entrée de l’agriculture dans l’ère industrielle nous permettent de poursuivre à faire passer l’ un des messages permanents de MALTAE : penser le temps long, de l’histoire à la prospective et aujourd’hui, du temps géologique à un a (d) venir, sans limites.

,

Retour sur les 1eres Rencontres du paysage « Quel jardin de l’entre terre et mer, entre nature et culture, entre Europe et Méditerranée ? » où MALTAE et les Olivades se sont retrouvés autour de la défense de l’agriculture, en 2001; les AMAPS alors naissantes soulignaient la valeur de la solidarité entre l’ agriculteur et les consommateur. La récolte, vendue en paniers aux adhérents et payée en avance décharge l’agriculteur de la commercialisation , lui laissant se concentrer sur sa production. Si Daniel Vuillon nous mentionnait alors connaitre une deuxième expérience, à Draguignan, osant espérer que le modèle ferait des petits, misant sur la constitution de 50 groupes dans les deux ans, très vite, le concept séduit, répondant à un réel besoin et on compte aujourd’hui plusieurs milliers d’ AMAPS sur le sol français. L’histoire de cette aventure a fait l’objet d’une édition d’une bande dessinée, en 2024, deux fois primée » circuit court » et d’un ouvrage écrit par Denise Vuillon.

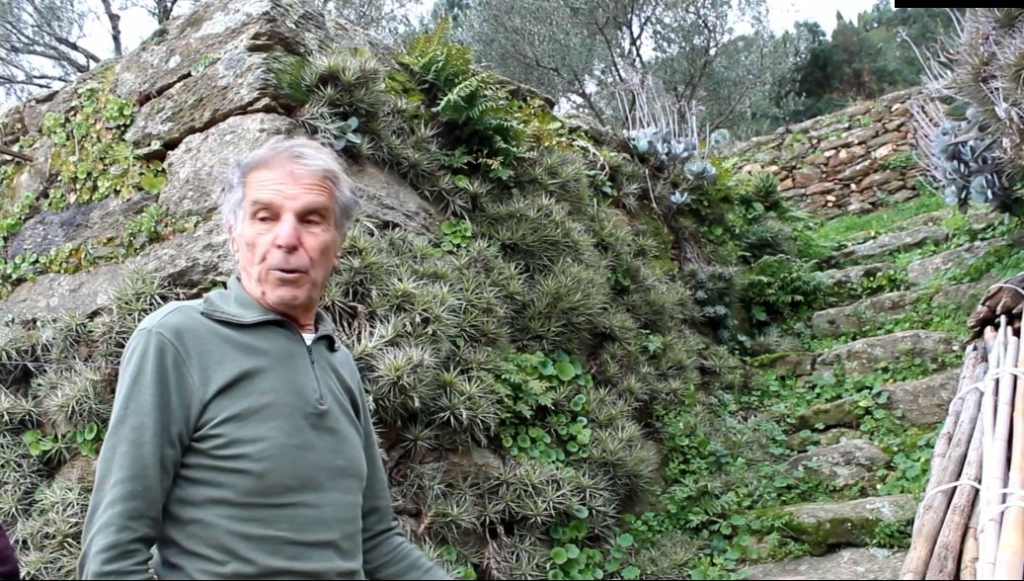

L Hommage aux paysans du littoral permit, en visionnant le film sur Francis Marmier, d’associer à cette résistance des Olivades celle d’une autre figure, haute en couleur, dont l’on venait admirer le jardin depuis toute la France et l’ Europe. Francis avait acquis en 1980, puis restauré et mis en culture ses 6000 m 2 de terrasses (ou bancaou, en provençal) dans un bout de la côte des Maures, sur un terrain improbable, face à la mer , sur la commune au plus fort taux d’occupation touristique estival. Sa vie durant, il réussit à sauver sa terre de l’urbanisation, jusqu’à le faire classer au titre des sites grâce notamment à l’appui expert d’un inspecteur des sites Maya d’Alencon, dans les années 2000.

Francis Marmier, homme de mer et paysan de terre, qui remonta seul son puits, ses restanques et son cabanon, et dont on venait chercher les citrons depuis Menton

19h30 REGARDER LA NUIT MONTER temps d’échange récréatif autour du buffet préparé à la ferme auberge avec les produits du jardin.

Concrétisation de la transmission de la terre nourricière, la ferme auberge tenue par Agnès Vuillon et son compagnon perpétue la vocation d’accueil du domaine, engagé avec l’ AMAP ; autre clientèle elle aussi solidaire. L’exigence du bien se nourrir dans sa relation à la santé se double de celle du plaisir du beau et de l’utile associant gastronomie et art de la table.

La conscience de la tombée de la nuit ajouta à l’ambiance presqu’estivale de cette soirée; parmi les hôtes, Philippe Maurel, spéléologue rappela que la nuit était son quotidien, dans son travail de jour comme de…

Jean Belvisi, photographe, fixa le ressenti

LA SUITE DEMAIN